Zuerst machte sich Entsetzen und Angst breit. Dann wollten Menschen helfen und Not lindern. Wie hat der Bischof Ernest Lyght, der im Jahr 2001 für die Evangelisch-methodistische Kirche in New York zuständig war, den 11. September erlebt? Michael Putzke hat mit ihm gesprochen. Das Interview ist in der »unterwegs« Ausgabe 19/2021 erschienen.

Bischof Lyght, wo waren Sie am 11. September 2001, als Sie von den Anschlägen erfuhren?

Ernest Lyght: An diesem Tag, es war ein Dienstag, wollte ich zu Hause in Ruhe arbeiten. Meine Frau war früh morgens zur Arbeit gegangen. Gegen 9 Uhr beschloss ich, etwas zu essen. Also ging ich in die Küche, setzte mich an den Tisch und schaltete den Fernseher ein. Auf allen Kanälen wurde das brennende World Trade Center gezeigt. Kurz danach wurde berichtet, dass der zweite Turm getroffen wurde. Ich dachte mir, wenn ein Flugzeug in das Trade Center geflogen ist, dann war das kein Unfall. Ich bin schon oft von New York aus geflogen. Die Piloten kommen nicht nah genug an das World Trade Center heran, um so einen Fehler zu machen.

Was haben Sie als erstes getan?

Ernest Lyght: Ich habe im Büro angerufen. Ich wohnte in New Rochelle, vielleicht fünfzehn Kilometer von unserem Büro in White Plains, was außerhalb der Stadtgrenzen von New York City liegt. Ich rief dort an, um zu erfahren, was sie wussten. Sie wussten in dem Moment nicht mehr als ich. Aber im Laufe des Tages kamen unzählige Anrufe. Einer der Anrufe, die ich bekam, war meine Frau. Sie arbeitete in New Jersey und überquerte täglich die George Washington Brücke, die Manhattan mit New Jersey verbindet. Auch einer unserer Söhne arbeitete dort am Hudson River. Er konnte mit den Kollegen direkt über den Fluss auf das World Trade Center sehen. Als er die brennenden Türme sah, versuchte er, herauszufinden, wo ich war. Meine Frau konnte mich zunächst nicht erreichen, weil das Mobiltelefon nicht funktionierte. Schließlich gelang es ihr, unseren Sohn zu erreichen. Sie sagte ihm, dass es mir gut gehe.

Was haben Sie von den Anschlägen noch mitbekommen?

Ernest Lyght: Am Samstagmorgen fuhren mein Assistent und ich nach Manhattan. Wir trafen uns mit dem Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche in der Park Avenue in Manhattan. Wir fuhren so weit wie möglich bis zu den Absperrungen. Nach einem kurzen Gespräch ließen uns die Wachen dann in das Gebiet hinein. Wir gingen bis zum Ground Zero, wo das Word Trade Center gestanden hatte.

Was haben Sie dort gesehen?

Ernest Lyght: Wir liefen zur John Street Methodist Church. Das ist die historische Kirche des Methodismus in den USA. Diese Kirche war etwa fünfhundert Meter vom World Trade Center entfernt. Wir wollten uns die Schäden ansehen. Überall lag Müll herum. Wir mussten Helme und Masken tragen. Und die brauchten wir auch, alles war mit von Staub bedeckt. Auf allem lag großer Gestank. Die Gefahr war groß, dass weitere Gebäude einstürzen könnten. Irgendwann ging eine Sirene los – wir rannten alle, um uns in Sicherheit zu bringen. Aber in diesem Fall war es ein falscher Alarm.

Was haben Sie als Bischof nach dem Anschlag getan?

Ernest Lyght: Ich habe mich um zwei Dinge gekümmert: Erstens: Gab es Leute unserer Kirche, die betroffen waren? Später habe ich erfahren, dass eine Tochter eines unserer Pastoren eine Schule im südlichen Manhattan besuchte. Diese Schule hat die Schüler einfach nach Hause geschickt! Sie musste sich von Manhattan bis nach Brooklyn durchschlagen. Das dauerte. Ihre Eltern wussten lange nicht, wo sie war. Und zweitens wollte ich wissen, ob unsere Kirchen in New York betroffen waren? Unsere Kirchen waren zum Glück nicht schwer beschädigt worden.

Der Anwalt, der für unsere Konferenz arbeitet, hatte sein Bürogebäude auf der anderen Straßenseite vom Word Trade Center. Er erzählte mir, dass er beobachten konnte, wie Menschen aus den Fenstern der Zwillingstürme in den Tod sprangen, um den Flammen zu entkommen. Diese Bilder wird er nie vergessen, sagte er mir.

Wie haben Sie als Kirche auf den Anschlag reagiert?

Ernest Lyght: Unsere Frage war: Was ist jetzt unsere geistliche Antwort? So planten wir als Konferenz einen Gottesdienst, der bald nach dem Anschlag gefeiert wurde. Es war eine Familie unter uns, die ihren Sohn verloren hatte. Dieser Gottesdienst war vor allem eine Zeit des Gebets.

Gibt es einen Bibelvers, der Ihnen damals geholfen hat, zu erklären oder zu deuten, was damals geschehen ist?

Ernest Lyght: Offen gesagt,ich habe nicht versucht, etwas zu tun, was ich nicht kann: Ich kann das nicht erklären. Stattdessen habe ich die Menschen ermutigt, zu beten, mit Gott zu sprechen und zu hören, was er uns sagen will. Für mich war in diesen Tagen der Psalm 23 ein starkes Bild. Inmitten dieser Tragödie, in diesem »finstern Tal« wollten wir den Menschen versichern, dass Gott mit uns ist.

Wie sind sie mit den Menschen ins Gespräch gekommen?

Ernest Lyght: Die Leute haben mich gefragt: Warum sterben unschuldige Menschen? Wo ist Gott in all dem? Nun, darauf haben wir keine Antwort, aber wir wissen, dass Gott inmitten der Tragödie, in dem »finstern Tal« mit uns geht. Wir sind nicht allein unterwegs. Wenn wir mit Gott gehen, werden wir diese Tragödie durchstehen.

Nach den Anschlägen gingen die Kirchenbesucherzahlen durch die Decke. Der erste Sonntag nach dem Anschlag – die Kirchen waren voll mit Menschen. Auch am drauffolgenden Sonntag waren sie noch voll. Aber je weiter man sich von 9/11 entfernte, desto mehr ging die Zahl der Gottesdienstbesucher auf ein normales Maß zurück. Wir haben die Angewohnheit, zu vergessen. Es gab unter den Menschen viel Angst. Angst, dass so etwas wieder passieren könnte. Angst, dass wir wieder angegriffen würden. Es brauchte Zeit bis diese Angst nachgelassen hat.

Wie lange hat es gedauert, bis sich das Leben einigermaßen normalisiert hatte?

Ernest Lyght: Es hat mehrere Monate gebraucht.

Wie hat die Gesellschaft auf den Anschlag reagiert?

Ernest Lyght: Ich glaube, anfangs gab es in New York und anderen Orten viel Misstrauen gegenüber Menschen, die anders waren. Die Leute schauten kritisch auf Menschen, die Muslime waren: Wer sind sie? Da war viel Misstrauen. Gerüchte und Fehlinformationen wurden verbreitet.

Wie hat die EmK helfen können?

Ernest Lyght: Eine der Reaktionen war, dass rund um die Welt Menschen für das Hilfswerk der EmK, für UMCOR, gespendet haben. Wir können etwas ausrichten, wenn wir uns zusammen tun. Wir haben als weltweite EmK geholfen, um auf die Not der Menschen nach dem 11. September zu reagieren. Überhaupt war ich erstaunt über die große Anzahl von Freiwilligen, die kamen. Menschen kamen aus dem ganzen Land, um zu helfen. Sie fragten: Was können wir tun, um zu helfen? Und die Menschen schicken Lebensmittel, Kleidung und Ausrüstung.

Wir bedanken uns für das Gespräch.

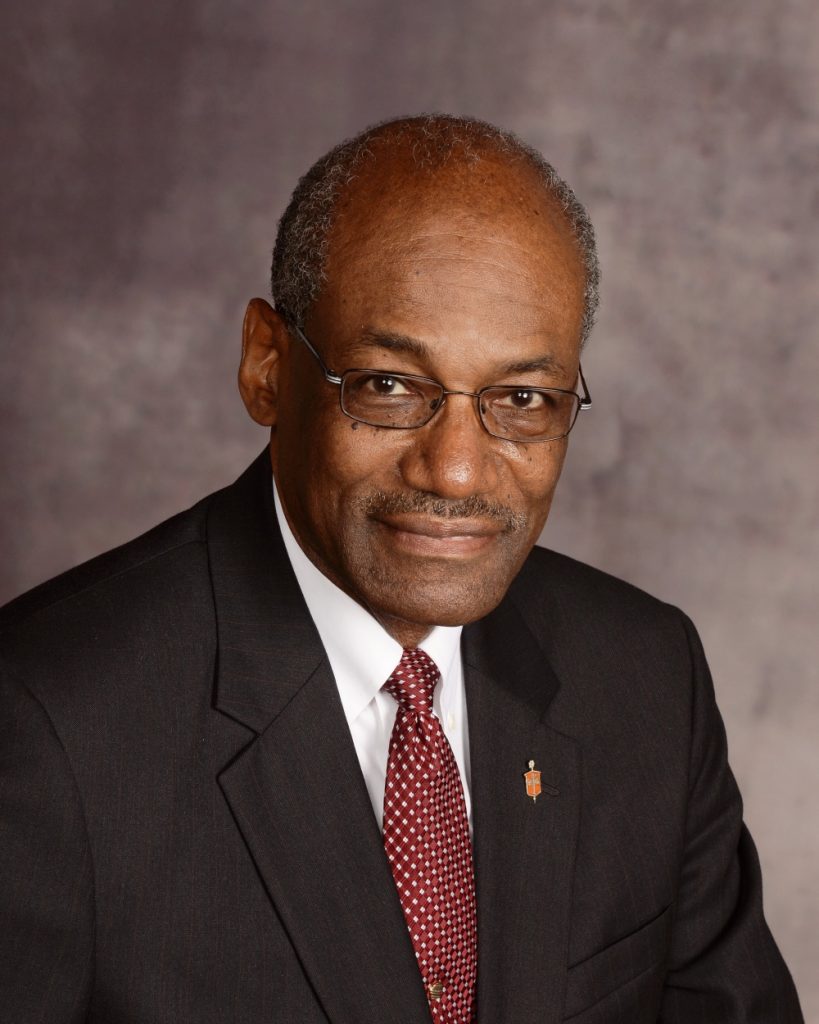

Zur Person

Bischof Ernest Lyght wurde 1996 zum Bischof gewählt und leitete die EmK in New York bis 2004. Heute lebt er im Ruhestand in New Jersey.

Im Februar 2019 stehen auf der außerordentlichen Generalkonferenz Entscheidungen an, die unsere Kirche verändern werden. Dabei ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen, wie die Entscheidungen ausfallen werden. Mit dieser Ausgabe von »unterwegs« informieren wir über die Debatte um Homosexualität in unserer Kirche. Bischöfin i.R. Rosemarie Wenner zeigt auf, warum das höchste Gremium der EmK seit über 40 Jahren mit dieser Frage ringt (Seiten 6 und 7).

Im Februar 2019 stehen auf der außerordentlichen Generalkonferenz Entscheidungen an, die unsere Kirche verändern werden. Dabei ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen, wie die Entscheidungen ausfallen werden. Mit dieser Ausgabe von »unterwegs« informieren wir über die Debatte um Homosexualität in unserer Kirche. Bischöfin i.R. Rosemarie Wenner zeigt auf, warum das höchste Gremium der EmK seit über 40 Jahren mit dieser Frage ringt (Seiten 6 und 7).